【粤剧小百科】(112)大花面、小生、官生、小武

发布时间:2019-02-03 作者:本站 来源:中国粤剧网 点击:

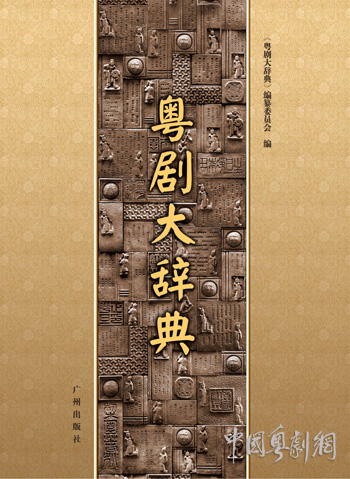

大花面

表演行当。在早期粤剧十大行当中属于“外”类,也称“外脚”。清末民初,粤剧十大行当重新进行整合才正式称“大花面”。在表演风格上近似京剧的“铜锤花面”。这个行当因表现具体戏剧人物的需要,演员要勾画面谱,故称“花面”,但为了与同样要开面、着重表现忠勇武将的二花面区别开来,而称“大花面”。大花面扮演戏中身份显赫的反派权贵人物,多开白色面谱,挂满胡,在戏中大多负责配演。例如在传统粤剧《凤仪亭》中扮演董卓,在《华容道》中扮演曹操等反派角色。传统粤剧大花面演唱时嗓音颇有特色,音域宽广,穿透力强,行内俗称“铁声”,现在已较少见。剧团实行“六柱制”后,大花面这个表演行当已被取消,演出时按照剧情的需要,由正印武生或第二武生去替代。

《凤仪亭》董卓面谱

小生

表演行当。在传统粤剧十大行当中归属“小”类。小生在舞台上扮演高门大户的公子哥儿(如《红楼梦》中的贾宝玉)、风流倜傥的文人雅士(如《西厢记》中的张生)、正直迂腐的秀才书生(如《拜月记》中的蒋世隆)、怀才不遇的落拓寒儒(如《评雪辨踪》中的吕蒙正)等类年轻男角色。在传统粤剧演出中小生行当的戏份不重,没有像京剧那样将小生行当按角色所需的表演技能类型而细分成穷生、官生、扇子生、翎子生、武小生等多种行当分支。粤剧小生的扮相要求净面无须;专攻文场戏,对唱功尤为注重;身段动作潇洒优美。早期粤剧小生也与京剧小生一样,用假嗓演唱,念白则兼用真假嗓;到20世纪20年代,粤剧小生开始转用真嗓唱平喉,引发起粤剧唱腔、唱功技巧、伴奏、器乐等一系列的变革。对不同类型的小生,要求有不同的舞台表演技巧和表现手段,如扇子功、水袖功、(纱帽) 翅功、翎子功等。清末民初时期,随着粤剧的剧目和演戏风格的转变,小生和花旦行当一样,曾经在粤剧舞台占据较重要的地位。20世纪30年代,剧团实行“六柱制”,小生也是“六柱”之一,但它的舞台表演职能已经不再是原来严格意义上的小生行当。在戏中,小生不再只是文场戏中的少年书生等类角色,而变成了一个职责岗位,它的职能与文武生近似,专门负责戏中较为年轻的、不用挂须、开面的第二男主角。当剧团的行当意识被最大限度地淡化的时候,粤剧小生只剩下行当的称谓,而无小生行当的设置,其专项表演技能也在逐渐弱化了。

官生

表演行当。此行当称谓由京剧传入,亦有叫“冠生”或“纱帽生”。粤剧的官生与京剧的官生名虽同,但行当的职能却稍有不同:京剧官生多是扮演帝王、官吏一类社会地位较高的人物,类似传统粤剧的总生行当;粤剧官生则是小生行当中的一个分支,专门扮演头戴纱帽(包括黑纱帽、通纱帽和花纱帽)、身穿圆领蟒袍的古代文职官员。官生表演的戏剧环境大多是衙门公堂,情节都是审问犯人,粤剧戏班将此类戏称作“大审戏”或“公堂戏”。在演出中要求官生演员演唱爽朗,口白刚劲有力,节奏分明,以体现官威;在表演上要注意与锣鼓的配合,掌握功架的寸度和美感,与一般小生潇洒倜傥的表演风格有所区别。特别需要纯熟地运用开堂、水波浪等表演程式,在表现审案时犹疑不决或是矛盾难解时,还要运用耍(纱帽) 翅的专门技巧表演。官生行当在粤剧始终是有行当称谓而无行当设置,因为官生表演的人物一般都是戏中的主角,所以在剧团实行“六柱制”后,官生戏多数由文武生担纲。

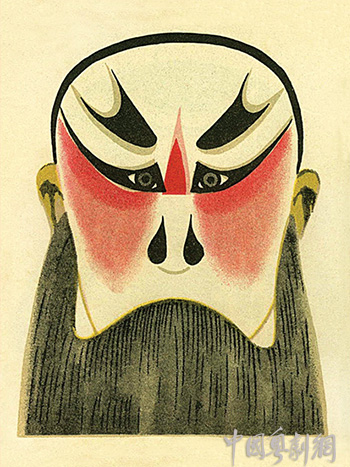

小武

表演行当。在传统粤剧十大行当中归属“小”类。京剧称为“武生”。粤剧小武在戏中扮演相貌俊美、精通武艺、威风凛凛的青少年男子,例如能征惯战的将军(《斩二王》中的张忠)、疾恶如仇的武士(《武松杀嫂》中的武松)、自少习武的公子(《举狮观图》中的薛蛟)、文武全才的统帅(《三气周瑜》中的周瑜)等角色。从角色的妆扮和服装的样式到表演风格,传统粤剧小武可分为两大类:袍甲小武和短打小武。传统粤剧将武将的“大扣”(京剧叫“大靠”)称为“大甲”,而身披大甲在战场上征战的青少年角色,就由袍甲小武负责扮演。他们足蹬高靴、手持大刀或枪等长兵器,与对手对打,如《王彦章撑渡》中的李存孝就是此类行当。身穿短衣裤打扮,多作徒手对打,或持刀剑等短兵器的侠客武士,如《西河会》中的赵英强,此类则称为短打小武。小武行当在早期粤剧演出中占据较重要的地位,在传统的“江湖十八本”中,小武主演的占了六本;在后来的“大排场十八本”中,小武也有六出首本戏。传统粤剧小武必须懂得武功,对手桥、铲台(桌)、铲椅、把子等南派武技,跳大架、披星架等各种表演程式组合,以及有关小武行当的特殊表演排场,都要熟练地掌握,在戏中纯熟地运用。传统粤剧小武以戏棚官话用真嗓演唱,以“霸腔”和“左撇”为主,使用锣鼓口白、英雄白、口鼓等节奏强烈、力度十足的念白,以增角色的英雄气势。若以演出的地域来划分表演风格的话,一般来说,下四府和广西一带较看重短打戏;而上六府则较多演袍甲戏。到剧团实行“六柱制”后,小武行当的职能被文武生所兼并,过往正印小武的戏由文武生担纲,第二、第三小武的戏份分别由剧团的“二式”和“三式”(分别指第二、第三文武生)负责。在剧团中已无小武行当的设置,小武行当的称谓也逐渐被淡化。由于粤剧演剧风格的转变,传统粤剧小武行当、小武的首本戏,以及其表演风格,均已基本失传。

(节选自《粤剧大辞典》表演篇)