【粤曲·广东音乐】舞台音乐,是跨越时空的相逢

发布时间:2025-07-15 作者:钟哲平 来源:《广东音乐研究》 点击:

“有缘千里来相会,无情见面不相逢。”这是《帝女花》中长平公主与驸马周世显的经典唱词。也是传统艺术与现代观众双向奔赴的密码。

2024年11月在广州上演的“《帝女花》65周年重塑经典”之卫骏辉、白雪红演绎版本,是一台很有诚意和新意的呈现。唱腔传统、舞美新颖,舞台更有电影感。

无论形式怎样变化,是否相会,只在于是否有情。

白雪红的表演炉火纯青,不费力、不刻意,在平稳中跌宕多姿,可堪回味。白雪红曾在笔者主持的《粤剧记忆访谈》中,回忆父亲白驹荣教她唱《宝莲灯》,姐姐白雪仙教她演《梦断香销四十年》与《帝女花》。点点滴滴,犹在昨日。

不管舞台怎样变化,能否令传统戏曲观众沉醉,始终在于音乐与唱腔的韵味是否醇正。

在2016年的粤剧记忆访谈,白雪红(左)与本文作者钟哲平对谈

《帝女花》讲述的,是一个“山残水剩痛兴亡,劫后重逢悲聚散” 的故事。

崇祯之女长平公主与太仆之子周世显相爱,定情含樟树下。未及拜堂,家国不存。闯王攻城,崇祯辞庙,后妃帝女被赐红罗以保莹节。帝自缢前斫长平臂。长平昏死,被大臣周钟救出。清帝施怀柔之策,周钟欲以长平献清帝。长平被周钟之女救出,藏身维摩庵。一年后,世显在庵中巧遇长平,苦求相认。长平凡心已死,世显欲以身殉,终感动长平。周钟得知驸马重遇公主,劝其效清。世显将计就计,假意归附。长平误以为世显变节,唾面剔目。世显再三解释,长平终知其苦心。世显与清帝斗智斗勇,令清帝释放明太子,厚葬崇祯。心愿达成,世显与长平在含樟树下拜堂,同仰毒酒殉明。

《桃花扇》借爱情写兴亡,写的还是兴亡。《帝女花》以兴亡为背景写爱情,主题是爱情。《帝女花》的时代感固不及《桃花扇》,没有复社诸生、史可法、左良玉等风云人物,全剧着重于生与旦丰满的人物形象,尤其是驸马周世显的情感与风节。周世显是传统戏曲中少有的好男人。有情有义,智勇双全,忍辱负重,对爱情和对家国都是坚贞不渝。

长平的爱情更像是寂寞少女遇到一个合适的才子,可以是他,也可以是别人。“空自寂寞看韶华溜。空对月夜。瑞脑销金兽。更添一段愁。若是无缘怎生将就。”国破家亡后她的悲伤,更多只是境况反差带来的落寞和悲愤,“哭此日山河易主,痛先帝白练无情”,对世显的思念并不多。面对“贮泪已一年,封存三百日”的痴情驸马,公主却说“倘若劫后鸳鸯重合并,点对得住杜鹃啼遍十三陵。”

但世显能体谅她的悲戚,“避世情难长孤另,轻寒夜拥梦难成。往日翠拥珠围千人敬,今日更无一个可叮咛。”涕泪相求,挺身殉情,他终于感动了她。“有缘生死能相会,无情对面不相逢。”情化解了所有的痛。至两人同赴黄泉,他的情义更令人感泣。“明朝驸马看新娘,夜半挑灯有心作窥妆。”明朝驸马,可见气节。夜半挑灯,全是不忍。

理解了侯方域和李香君的劫后撕扇,就能理解周世显和长平的喜宴殉节。其实,仰毒比撕扇更易理解,因为他们终究还是在一起。

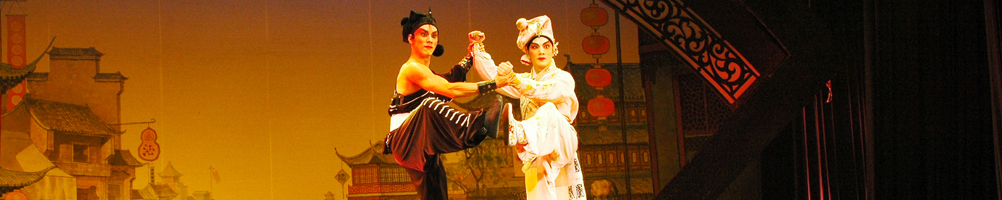

粤剧《帝女花》剧照

断肠花烛夜,是长平公主与周世显爱情的归属。同披红装,毒酒交杯,殉国保节。“将柳阴当作芙蓉帐”,这也是大团圆。

清代剧作家黄燮清创作的《帝女花》,两度被改编为粤剧。第一次是梁金棠编写,1934年由香港散天花剧团演出。第二个粤剧版本由唐涤生改编,1957年香港仙凤鸣剧团首演,成为经典。

唐涤生和仙凤鸣剧团的任剑辉、白雪仙,都是在彼此最好的时候遇上对方,缔造粤剧辉煌时代。

《帝女花》曾在1959年和1976年两度拍成电影,第一次主演是任剑辉和白雪仙。第二次是年轻的龙剑笙和梅雪诗,相当于“青春版”,吸引了很多年轻观众,掀起粤剧电影热潮。2003年,《帝女花》被改编为电视连续剧。《帝女花》如今仍在香港大小粤剧团体上演。2010年,香港粤剧演员盖鸣晖、吴美英在广州中山纪念堂重演《帝女花》,令广州老戏迷大饱眼福。

剧情紧凑、戏剧冲突强烈,有很强的电影感。这是唐涤生剧本的一大特色。他爱看电影,早年又在十里洋场受过熏陶,就有这般手笔。《帝女花》“庵遇”一折,开场便是“孤清清,路静静,呢朵劫后帝女花,怎能受斜雪风凄劲……心好似月挂银河净,身好似夜鬼谁能认”,两三句,就很有场面感。前尘未落,末路崎岖,好一片风雪纷纷扬扬,低头举步维艰。

唐涤生对小曲的编排与古曲的运用,令全剧听来无比悦耳。他发掘出《秋江哭别》和《妆台秋思》两首古曲,经音乐家王粤生改写,唐涤生再填上词,令观众对剧中人物的悲喜感同身受,如痴如醉。

这些曲目易于传唱,适合传播。在听觉上接近广东音乐的轻扬感,很有粤味。此剧的配乐水准也很高,能托着唱腔,贴着情绪。

粤剧是板腔体和曲牌体、歌谣体、小曲杂调混合使用的剧种。曲牌体唱腔主要是牌子,即传统天赐制谱用的曲调调名的统称。古代词曲创作是“选词配乐”,虽然几经重新填词,但被保留的曲调多沿用原曲名称,如《雁儿落》《水仙子》《山坡羊》《上小楼》,成为固定的曲牌。不同的曲牌有约定俗成的用法,如皇帝和大将登场用《点绛唇》《小开门》,奸臣和昏帝出场用《普天乐》,激战用《救弟》《括地风》,战胜凯旋用《雁落平沙》《浪淘沙》,战败悲凉用《孝顺歌》,游玩赏乐用《耍孩儿》《百花亭》,拜堂用《一锭金》,祭奠用《王祥哭灵》,穷途落魄用《叹颜回》。一些例戏如《玉皇登殿》《仙姬送子》等都是曲牌体的音乐结构。

唐涤生对古曲的发掘的运用,是粤剧创作的典范。唐涤生的许多代表作,都是改编元曲中的剧目,如著名的《紫钗记》《牡丹亭惊梦》《蝶影红梨记》《再世红梅记》和《帝女花》。

其中最著名的就是家喻户晓的《庵遇》之《秋江哭别》和《香夭》之《妆台秋思》。

《秋江哭别》全曲百余句,一气呵成,把男女主角不堪回首、悲喜交加的心境表现得淋漓尽致。字韵生动,唱腔婉转。一唱一和,跌宕哀怨。加上古曲乐器的拍和,是涤荡心灵之作。

周世显:“缥缈间往事如梦情难认。百劫重逢如何埋旧姓,夫妻断了情,唉鸳鸯已定,唉烽烟已靖,我偷偷相试佢未吐真情令我惊。”

长平公主:“唉夭折红颜命,我愿弃凡尘伴红鱼和青罄。敲经断俗世情,虽则烽烟已靖,须知罡风也劲。守身应要避世休谈爱恋经。”

《妆台秋思》出现在剧终。有情人终成眷属——共赴黄泉。

长平公主焚香一炷,唱道:“落花满天蔽月光,借一杯附荐凤台上,帝女花带泪上香,愿丧生回谢爹娘。偷偷看偷偷望,佢带泪带泪暗悲伤,我半带惊惶,怕驸马惜鸾凤配,不甘殉爱伴我临泉壤。”

周世显:“寸心盼望能同合葬,鸳鸯侣,相偎傍,泉台上再设新房,地府阴司里再觅那平阳门巷。”

然后他们交杯、跪拜、仰毒、相拥,对唱起来:“将柳荫当作芙蓉帐,明朝驸马看新娘。夜半挑灯有心作窥妆,地老天荒情凤永配痴凰,与夫婿共拜相交,杯举案。递过金杯慢咽轻尝,将砒霜带泪放落葡萄上。合欢与君醉梦乡。碰杯共到夜台上。百花冠替代殓妆。驸马珈坟墓收藏。相拥抱,相依傍。双枝有树透露帝女香,帝女花长伴有心郎。”最后二人合唱道:“夫妻死去树也同模样。”

唐涤生对古曲的运用是多变的,而精髓却不离其宗,就是以简单的曲调,在循环中加深痛感,催人断肠。

卫骏辉

创作于20世纪50年代的香港粤剧戏宝《帝女花》,至今仍被广为传唱。粤曲发烧友的私伙局,普通市民的聚会,年轻人的卡拉OK,《帝女花》都是点唱率最高的粤曲。名曲《香夭》更是令人一听耳熟,再听不由轻声哼唱,三听竟黯然销魂而欲涕。

20世纪80年代,《帝女花》《分飞燕》《客途秋恨》等港味粤曲,随着大量粤港流行文化被“打包”北上。连不懂粤语的外地人,也能跟着熟悉的旋律唱一段《香夭》,唱得有滋有味。吹尽狂沙始到金。经过岁月的沉淀,其他流行曲已更迭多时,而这些具有古典美的粤曲,却在异乡留了下来。

2018年,京剧《帝女花》移植粤剧,轰动上演。在香港首演时,海报上打出“向粤剧致敬”,主演于魁智李胜素还在演出前拜访白雪仙。

相比粤剧而言,京剧《帝女花》加重了家国情怀,减弱了谈恋爱的卿卿我我。这种处理有其明亮所在,但少了一点公主驸马爱情的一波三折,故而减弱了悲剧性。但总的来说,京剧《帝女花》的戏曲舞台表演徐疾有致、耐人寻味、格局磊落、荡气回肠。

不管是京剧更擅长表现家国情怀还是粤剧更擅长谈恋爱,这一改编的行为本身,已是粤剧的高光时刻。唐涤生的作品堪称戏曲雅俗共赏之楷模。

有一个有趣的现象是,粤剧演员大多能欣赏京剧的改编,而粤剧戏迷大多排斥京剧的改编。戏曲故事之保守、戏曲音乐与唱腔之韵味,也许正贵在执着。

网络上至今流传着张国荣汪明荃在任剑辉逝世十周年晚会上合唱《帝女花》的视频。萦绕迂回,柔媚深情。

那天晚上,是任剑辉逝世十周年。梅艳芳亦在台下轻声哼唱,眼中含泪。镜头切换在张、梅之间,好个“断肠花烛夜”,竟有了地老天荒之感。

(本文刊登于《广东音乐研究》2025年第一期,作者钟哲平,岭南文化学者,广州文学艺术创作研究院作家)

2024年11月在广州上演的“《帝女花》65周年重塑经典”之卫骏辉、白雪红演绎版本,是一台很有诚意和新意的呈现。唱腔传统、舞美新颖,舞台更有电影感。

无论形式怎样变化,是否相会,只在于是否有情。

白雪红的表演炉火纯青,不费力、不刻意,在平稳中跌宕多姿,可堪回味。白雪红曾在笔者主持的《粤剧记忆访谈》中,回忆父亲白驹荣教她唱《宝莲灯》,姐姐白雪仙教她演《梦断香销四十年》与《帝女花》。点点滴滴,犹在昨日。

不管舞台怎样变化,能否令传统戏曲观众沉醉,始终在于音乐与唱腔的韵味是否醇正。

在2016年的粤剧记忆访谈,白雪红(左)与本文作者钟哲平对谈

《帝女花》仿如《桃花扇》的续集

《帝女花》讲述的,是一个“山残水剩痛兴亡,劫后重逢悲聚散” 的故事。

崇祯之女长平公主与太仆之子周世显相爱,定情含樟树下。未及拜堂,家国不存。闯王攻城,崇祯辞庙,后妃帝女被赐红罗以保莹节。帝自缢前斫长平臂。长平昏死,被大臣周钟救出。清帝施怀柔之策,周钟欲以长平献清帝。长平被周钟之女救出,藏身维摩庵。一年后,世显在庵中巧遇长平,苦求相认。长平凡心已死,世显欲以身殉,终感动长平。周钟得知驸马重遇公主,劝其效清。世显将计就计,假意归附。长平误以为世显变节,唾面剔目。世显再三解释,长平终知其苦心。世显与清帝斗智斗勇,令清帝释放明太子,厚葬崇祯。心愿达成,世显与长平在含樟树下拜堂,同仰毒酒殉明。

《桃花扇》借爱情写兴亡,写的还是兴亡。《帝女花》以兴亡为背景写爱情,主题是爱情。《帝女花》的时代感固不及《桃花扇》,没有复社诸生、史可法、左良玉等风云人物,全剧着重于生与旦丰满的人物形象,尤其是驸马周世显的情感与风节。周世显是传统戏曲中少有的好男人。有情有义,智勇双全,忍辱负重,对爱情和对家国都是坚贞不渝。

长平的爱情更像是寂寞少女遇到一个合适的才子,可以是他,也可以是别人。“空自寂寞看韶华溜。空对月夜。瑞脑销金兽。更添一段愁。若是无缘怎生将就。”国破家亡后她的悲伤,更多只是境况反差带来的落寞和悲愤,“哭此日山河易主,痛先帝白练无情”,对世显的思念并不多。面对“贮泪已一年,封存三百日”的痴情驸马,公主却说“倘若劫后鸳鸯重合并,点对得住杜鹃啼遍十三陵。”

但世显能体谅她的悲戚,“避世情难长孤另,轻寒夜拥梦难成。往日翠拥珠围千人敬,今日更无一个可叮咛。”涕泪相求,挺身殉情,他终于感动了她。“有缘生死能相会,无情对面不相逢。”情化解了所有的痛。至两人同赴黄泉,他的情义更令人感泣。“明朝驸马看新娘,夜半挑灯有心作窥妆。”明朝驸马,可见气节。夜半挑灯,全是不忍。

理解了侯方域和李香君的劫后撕扇,就能理解周世显和长平的喜宴殉节。其实,仰毒比撕扇更易理解,因为他们终究还是在一起。

粤剧《帝女花》剧照

对传统曲牌的运用增加了粤剧的感染力

断肠花烛夜,是长平公主与周世显爱情的归属。同披红装,毒酒交杯,殉国保节。“将柳阴当作芙蓉帐”,这也是大团圆。

清代剧作家黄燮清创作的《帝女花》,两度被改编为粤剧。第一次是梁金棠编写,1934年由香港散天花剧团演出。第二个粤剧版本由唐涤生改编,1957年香港仙凤鸣剧团首演,成为经典。

唐涤生和仙凤鸣剧团的任剑辉、白雪仙,都是在彼此最好的时候遇上对方,缔造粤剧辉煌时代。

《帝女花》曾在1959年和1976年两度拍成电影,第一次主演是任剑辉和白雪仙。第二次是年轻的龙剑笙和梅雪诗,相当于“青春版”,吸引了很多年轻观众,掀起粤剧电影热潮。2003年,《帝女花》被改编为电视连续剧。《帝女花》如今仍在香港大小粤剧团体上演。2010年,香港粤剧演员盖鸣晖、吴美英在广州中山纪念堂重演《帝女花》,令广州老戏迷大饱眼福。

剧情紧凑、戏剧冲突强烈,有很强的电影感。这是唐涤生剧本的一大特色。他爱看电影,早年又在十里洋场受过熏陶,就有这般手笔。《帝女花》“庵遇”一折,开场便是“孤清清,路静静,呢朵劫后帝女花,怎能受斜雪风凄劲……心好似月挂银河净,身好似夜鬼谁能认”,两三句,就很有场面感。前尘未落,末路崎岖,好一片风雪纷纷扬扬,低头举步维艰。

唐涤生对小曲的编排与古曲的运用,令全剧听来无比悦耳。他发掘出《秋江哭别》和《妆台秋思》两首古曲,经音乐家王粤生改写,唐涤生再填上词,令观众对剧中人物的悲喜感同身受,如痴如醉。

这些曲目易于传唱,适合传播。在听觉上接近广东音乐的轻扬感,很有粤味。此剧的配乐水准也很高,能托着唱腔,贴着情绪。

粤剧是板腔体和曲牌体、歌谣体、小曲杂调混合使用的剧种。曲牌体唱腔主要是牌子,即传统天赐制谱用的曲调调名的统称。古代词曲创作是“选词配乐”,虽然几经重新填词,但被保留的曲调多沿用原曲名称,如《雁儿落》《水仙子》《山坡羊》《上小楼》,成为固定的曲牌。不同的曲牌有约定俗成的用法,如皇帝和大将登场用《点绛唇》《小开门》,奸臣和昏帝出场用《普天乐》,激战用《救弟》《括地风》,战胜凯旋用《雁落平沙》《浪淘沙》,战败悲凉用《孝顺歌》,游玩赏乐用《耍孩儿》《百花亭》,拜堂用《一锭金》,祭奠用《王祥哭灵》,穷途落魄用《叹颜回》。一些例戏如《玉皇登殿》《仙姬送子》等都是曲牌体的音乐结构。

唐涤生对古曲的发掘的运用,是粤剧创作的典范。唐涤生的许多代表作,都是改编元曲中的剧目,如著名的《紫钗记》《牡丹亭惊梦》《蝶影红梨记》《再世红梅记》和《帝女花》。

其中最著名的就是家喻户晓的《庵遇》之《秋江哭别》和《香夭》之《妆台秋思》。

《秋江哭别》全曲百余句,一气呵成,把男女主角不堪回首、悲喜交加的心境表现得淋漓尽致。字韵生动,唱腔婉转。一唱一和,跌宕哀怨。加上古曲乐器的拍和,是涤荡心灵之作。

周世显:“缥缈间往事如梦情难认。百劫重逢如何埋旧姓,夫妻断了情,唉鸳鸯已定,唉烽烟已靖,我偷偷相试佢未吐真情令我惊。”

长平公主:“唉夭折红颜命,我愿弃凡尘伴红鱼和青罄。敲经断俗世情,虽则烽烟已靖,须知罡风也劲。守身应要避世休谈爱恋经。”

《妆台秋思》出现在剧终。有情人终成眷属——共赴黄泉。

长平公主焚香一炷,唱道:“落花满天蔽月光,借一杯附荐凤台上,帝女花带泪上香,愿丧生回谢爹娘。偷偷看偷偷望,佢带泪带泪暗悲伤,我半带惊惶,怕驸马惜鸾凤配,不甘殉爱伴我临泉壤。”

周世显:“寸心盼望能同合葬,鸳鸯侣,相偎傍,泉台上再设新房,地府阴司里再觅那平阳门巷。”

然后他们交杯、跪拜、仰毒、相拥,对唱起来:“将柳荫当作芙蓉帐,明朝驸马看新娘。夜半挑灯有心作窥妆,地老天荒情凤永配痴凰,与夫婿共拜相交,杯举案。递过金杯慢咽轻尝,将砒霜带泪放落葡萄上。合欢与君醉梦乡。碰杯共到夜台上。百花冠替代殓妆。驸马珈坟墓收藏。相拥抱,相依傍。双枝有树透露帝女香,帝女花长伴有心郎。”最后二人合唱道:“夫妻死去树也同模样。”

唐涤生对古曲的运用是多变的,而精髓却不离其宗,就是以简单的曲调,在循环中加深痛感,催人断肠。

卫骏辉

《帝女花》的影响是跨界、跨地域的

创作于20世纪50年代的香港粤剧戏宝《帝女花》,至今仍被广为传唱。粤曲发烧友的私伙局,普通市民的聚会,年轻人的卡拉OK,《帝女花》都是点唱率最高的粤曲。名曲《香夭》更是令人一听耳熟,再听不由轻声哼唱,三听竟黯然销魂而欲涕。

20世纪80年代,《帝女花》《分飞燕》《客途秋恨》等港味粤曲,随着大量粤港流行文化被“打包”北上。连不懂粤语的外地人,也能跟着熟悉的旋律唱一段《香夭》,唱得有滋有味。吹尽狂沙始到金。经过岁月的沉淀,其他流行曲已更迭多时,而这些具有古典美的粤曲,却在异乡留了下来。

2018年,京剧《帝女花》移植粤剧,轰动上演。在香港首演时,海报上打出“向粤剧致敬”,主演于魁智李胜素还在演出前拜访白雪仙。

相比粤剧而言,京剧《帝女花》加重了家国情怀,减弱了谈恋爱的卿卿我我。这种处理有其明亮所在,但少了一点公主驸马爱情的一波三折,故而减弱了悲剧性。但总的来说,京剧《帝女花》的戏曲舞台表演徐疾有致、耐人寻味、格局磊落、荡气回肠。

不管是京剧更擅长表现家国情怀还是粤剧更擅长谈恋爱,这一改编的行为本身,已是粤剧的高光时刻。唐涤生的作品堪称戏曲雅俗共赏之楷模。

有一个有趣的现象是,粤剧演员大多能欣赏京剧的改编,而粤剧戏迷大多排斥京剧的改编。戏曲故事之保守、戏曲音乐与唱腔之韵味,也许正贵在执着。

网络上至今流传着张国荣汪明荃在任剑辉逝世十周年晚会上合唱《帝女花》的视频。萦绕迂回,柔媚深情。

那天晚上,是任剑辉逝世十周年。梅艳芳亦在台下轻声哼唱,眼中含泪。镜头切换在张、梅之间,好个“断肠花烛夜”,竟有了地老天荒之感。

(本文刊登于《广东音乐研究》2025年第一期,作者钟哲平,岭南文化学者,广州文学艺术创作研究院作家)