【粤曲·广东音乐】《广州起义组曲》见闻录

发布时间:2025-09-08 作者:张法刚 来源:《广东音乐研究》 点击:

屈庆是当代杰出的广东音乐演奏家、作曲家、音乐教育家,年青时已是“新世界”“珠江”“广州”等著名粤剧团的主要乐手,由于音乐才华出众,深得前辈赏识赞誉。1956年,屈庆受邀加盟音乐名家云集的“广东民间音乐团”(现广东音乐曲艺团),曾随团赴苏联、匈牙利等东欧国家演出。

在继承广东音乐传统的基础上,他善于将小提琴和吉他的演奏技法融汇于粤乐的弓弦乐器和弹拨乐器之中,其小提琴和吉他具有独特的、鲜明的艺术个性,粤乐韵味浓郁,又富有时代感,其艺术成就,早就受到音乐界的肯定和好评。20世纪60年代初,屈庆任广东音乐曲艺团青年演出团的专职老师,为培养接班人竭尽心力。数十年来,国内外慕名来求学者数不胜数,学有所成者不乏其人。但凡求学者,无不为其高超的技艺、深入浅出的教化而心悦诚服。其平易近人,平等待学的风范使学者如沐春风。最为人乐道的是他的处世为人,在艺术界的特殊环境里,既独善其身,又融和于众,谦卑不失大度,忍让不失尊严。在行内,包括领导、前辈、同事、学生,在行外,亲朋好友、街坊邻里,从未听说对其有过半句闲言,人们都说屈庆是个老好人,却偏偏生于这好人难做的世度。殊可敬也,效更难哉。

敢于创新、善于创新是屈庆的创作风格和特点,其代表作品《广州起义组曲》是广东音乐有史以来,首次运用交响乐形式谱写重大革命历史题材的大型乐章。他是一位多产作曲家,刘天一、余其伟等名家都演奏过他的作品。

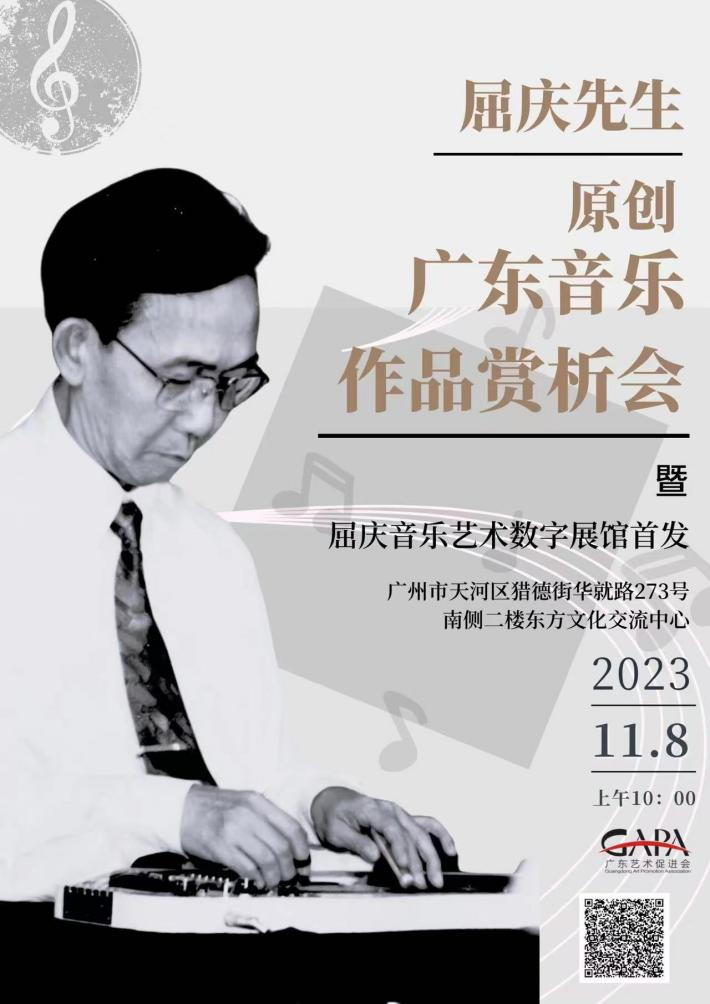

屈庆演奏小提琴

四起四落

1959年,六亿中华儿女万众一心,鼓足干劲、力争以优异的成绩迎接新中国成立十周年。文艺界一马当先,纷纷创作歌颂党、歌颂社会主义、赞美伟大祖国、讴歌英雄人民的作品向十周年国庆献礼。

此时,年方廿八,风华正茂的屈庆,以澎湃的激情和创新的勇气,利用业余时间凭一己之力创作了器乐合奏《广州起义组曲》,这是广东音乐有史以来第一部反映重大革命历史题材的音乐作品,同时也是首次运用多乐章的形式创作的广东音乐大型合奏。随即,由广东音乐曲艺团于国庆十周年庆典上进行首演,获得了一致好评。不久,由于团内人员调整,《广州起义组曲》的排演便搁置了下来。

事隔两年,1961年11月,广东音乐曲艺团组建“青年演出团”,该团以“学员训练班”为基础,加上青年演员陈丽英、黄俊英、刘婉芳、刘崇礼,并由苏文炳、叶孔昭、招大银、屈庆、黄少敬等前辈名家担任老师,合共三十多人。当年,这个阵容已堪称人强马壮了。

该团成立不久后,再度开始排练《广州起义组曲》。这些十五六岁的学员平时只会演奏一些耳熟能详、旋律简单的广东音乐,从来没有接触过多声部的音乐作品。无论是视奏能力、演奏技巧,还是情感表达、乐队成员间的相互协调等要求,对于这些初出茅庐的“新手”,既感到压力和挑战,同时又感到兴奋和新奇。果不其然,还未正式排练,便迎来当头一棒。

在那个年代,由于广东音乐曲艺团没有复印机,更没有电脑和打印机等设备,每个乐队成员均要按照自己负责演奏的声部去抄乐谱。当时,只有屈庆用五线谱纸手写的一部厚厚的总谱,全谱五个乐章,共有十多个声部,各式各样的符号令人眼花缭乱,抄错谱是家常便饭。乐队二十多人,光是轮流抄谱就花了一个月时间,本来一部完好的总谱,被队员抄写时翻来覆去,回到屈庆手上时,已经变得残旧和破损了。

正式进入排练时,由黄少敬任指挥,屈庆高胡领奏,苏文炳负责打击乐。排练前,先由屈庆将乐曲的内容、情绪、节奏和强弱变化等逐一详细讲解,然后反复练习。几位老师既要参与演出,又要现场示范,或者手把手地进行辅导。

记得在排练第一乐章“起义前夕”时,由于有一小段琵琶独奏的旋律存在一定的技术难度和特定情感,弹琵琶的黄鼎世一时间无法达到要求,屈庆便接过琵琶一边示范一边讲解,指出要点、提出要求,既有针对性,又有实用性,引导学生掌握要领,很快便顺利克服了疑难问题。

“起义前夕”乐章有一段内容提示是这样的:“苦难的人民过着地狱般的生活,严冬的夜里,分外悲凉,到处都是痛苦的呻吟。”虽然这段“前奏”并没有什么难度,但反复排练都未能准确地表达出乐曲的情感,这显然不是单纯的技术问题,而是年轻队员对乐曲的时代背景和特定场景缺乏体验。

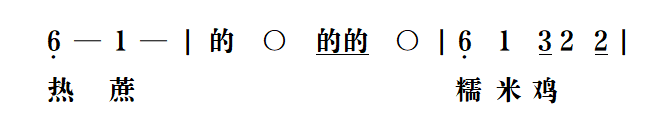

这时候,只见苏文炳站了出来,像讲故事一样向大家详细述说他自己的亲身经历。苏文炳说:“一听到这个前奏,当年的情景便浮现在眼前。寒夜的广州到处是一片漆黑死寂,冷风中偶尔传来小贩的叫卖声。挑着担子穿街过巷的小贩,有卖热蔗的、卖云吞面的,卖糯米鸡的……这段前奏的旋律真实、形象、生动地表现出当时的情景。”苏文炳还动情地对着乐谱唱了起来:

苏文炳又说,几个击节“的、的、的”,是卖云吞面的小贩用敲击梆子代替叫卖声。苏文炳生动的描述,使大家受到启发。虽然只是间接的生活体验,但再次排练时,原本一片空白的脑际,就不知不觉浮现出当时的情景。随之,演奏的感情亦油然而生。

1962年3月,第一届羊城音乐花会在广州开幕,全国各地不少音乐院校、乐团的专家学者前来观摩演出。广东音乐曲艺团青年演出团演奏的《广州起义组曲》引起了同行的关注,一时间成为当届羊城音乐花会的热门话题。当时的《羊城晚报》和《文汇报》还刊登了中国音乐家协会副主席李凌及著名作曲家李焕之等人的评论文章。

此后,《广州起义组曲》在演出实践中不断加工提高,乐队逐渐形成艺术上的默契。眼看作品演奏水平日趋成熟,可是到了1963年,广东音乐曲艺团青年演出团又分为两个演出队。分队之后,由于乐队的编制不足,《广州起义组曲》的排演又一次被搁置下来。

又过了24年,《广州起义组曲》才有机会复露珠光。1987年12月14日,由广州市文化局主办的“纪念广州起义六十周年文艺晚会”在文化公园中心台举行,《广州起义组曲》被安排在晚会的第一个表演节目。当晚,长期被病痛折磨的屈庆强支病体到现场观看演出,当年波澜壮阔的广州起义,再一次以鲜明、生动、振奋人心的音乐形象呈现人前。曲终,观众热烈的掌声响彻全场,当时的屈庆如梦初醒、一脸茫然,埋藏于心底的久违之音仍在他的耳边回荡,令他百感交集、思绪万千。只见他如释重负地靠在椅背上,仰起头来“唉”地长叹了一声,然后一言不发,悄然离去。对于平生不敢多言,也不想多言的屈庆来说,这意味深长又讳莫如深的感叹,着实令人惊愕,发人深思,却又百思不得其解。

曲终人散,《广州起义组曲》像流星掠空,只演了一场又被搁置了,这也是屈庆最后一次聆听自己的心血力作。

时隔34年,《广州起义组曲》第四次重现在舞台。

2017年,广东省音乐专业期刊《岭南音乐》(2017年第4期,总第324期)刊登了广东音乐曲艺团陈芳毅的论文《〈广州起义组曲〉浅析》。无巧不成书,四年之后的某天,陈芳毅突然接到一位陌生人打来的电话,对方自我介绍是广东革命博物馆的馆长杨琪。杨琪说在网上看到这篇文章,对《广州起义组曲》非常感兴趣,询问能否再度公演此作品,并建议安排在当年广州起义的现场(广州市公安局旧址),即现今的广州起义纪念馆上演。所谓“心有灵犀一点通”,两者不谋而合,也一拍即合,双方便密切协同。陈芳毅对《广州起义组曲》重新进行发掘整理,组织排练,夜以继日,连续奋战了四个月,终于在中国共产党成立100周年的2021年7月8日,《广州起义组曲》在广州起义纪念馆大院临建舞台隆重上演。

有关领导和各专业文艺团体、高等院校的专家学者,以及屈庆的亲属、学生等出席观演。演出后,各方反响热烈,对作品题材、形式、风格、演奏效果等方面都给予了高度好评,《羊城晚报》和广州电视台还进行了大力宣传报道。由于领导的重视和支持、专家及观众的认可,广东音乐曲艺团信心大增,特邀广东音乐作曲家梁军对《广州起义组曲》重新编配,加工提高,接连演出了二十多场,还将其送进校园。《广州起义组曲》的四度上演,这是历次演出场次最多、评价最高,也是影响最大的一次。

在昔日硝烟滚滚的战火纷飞的战场,雄壮激昂的《广州起义组曲》吹响进军号角,高奏胜利凯歌,现场观众有如身历其境,既参观展览又欣赏演奏,视觉听觉同感受,感性理性共熏陶。这次《广州起义组曲》演出成功,倡议者杨琪馆长堪称慧眼卓识,奇思独创。陈芳毅精心策划,台前幕后八面张罗,殚精竭力,功不可没。

此时此地,观众席中似乎出现了一位满头白发、瘦小佝偻的老人,颤抖的双手捧着厚重发黄的《组曲》总谱,双眸半闭、凝神静听。他的嘴角露出一丝微笑,正喃喃自语:“一辈子魂牵梦绕的心血力作,六十载浮浮沉沉,今天终于回归其发源地。缅怀英风告慰忠魂,尽吾绵力,夙愿得偿矣。”

正是:艺海孤舟终靠岸,皇天不负有心人。

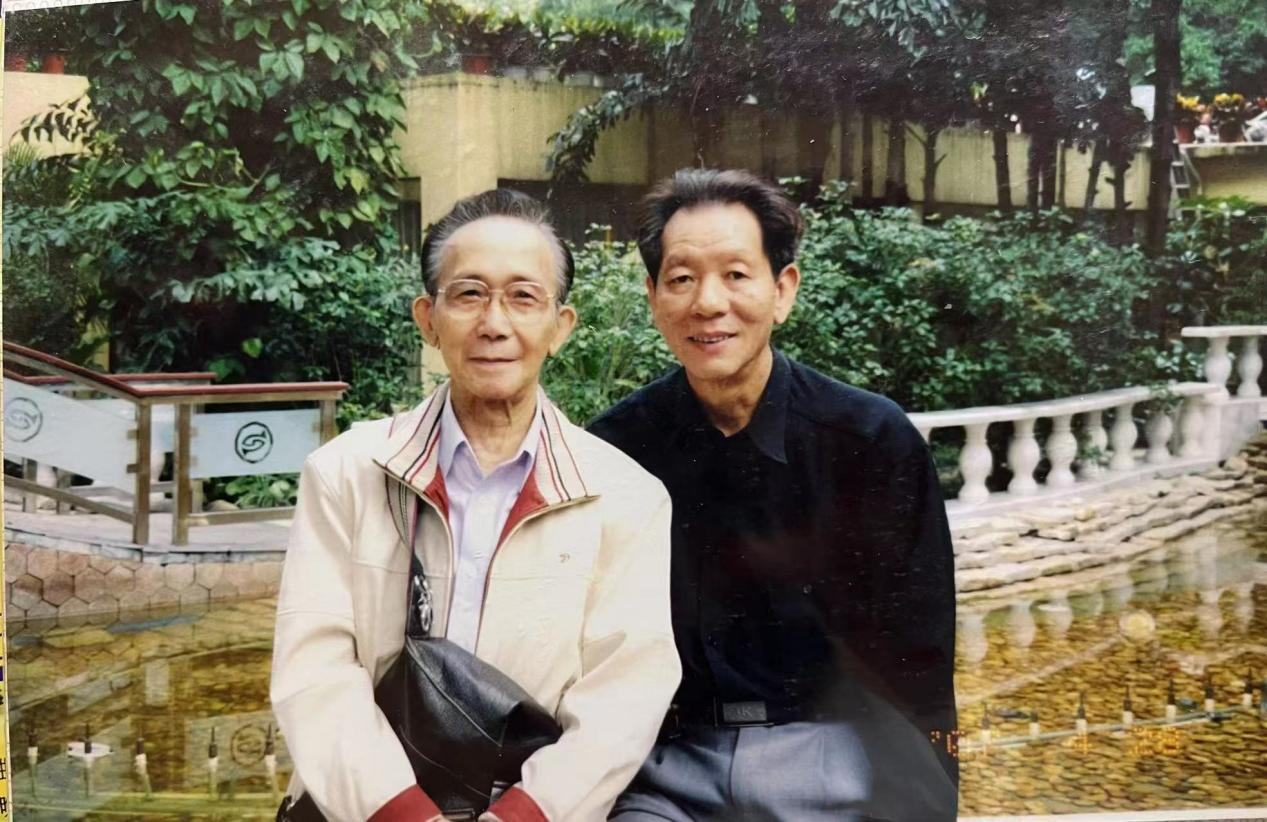

2007年屈庆(左)与作者张法刚的合影

反响

1962年,《广州起义组曲》在第一届羊城音乐花会上演后,引起音乐界及专家学者的热烈讨论,现将主要观点归纳如下:

1.广东音乐首次出现反映重大革命历史题材的作品,这是重大的突破,并为之感到惊喜和认同。

2.此前,学术界对广东音乐的属性曾有过争议,大多认为广东音乐仅限于吟风花雪月、咏士大夫情怀,或将其定性为“轻音乐”,顶多“是点心,不是正餐”。因此,广东音乐不适宜表现现代题材,更不用说反映重大革命历史题材。然而,《广州起义组曲》的问世,改变了一些人对广东音乐属性的认知,对推动和促进广东音乐创作现代题材作品、创新表演形式将起到积极作用。

3.《广州起义组曲》虽然借鉴和采用了西方音乐的作曲手法,但严格地说,并不是真正的交响乐作品,或只能称作多乐章的民间音乐器乐曲。

4.《广州起义组曲》力求以传统的广东音乐语汇构成旋律基调,但由于表现革命题材的需要,因而乐曲的结构、节奏型,音乐语言(如引用了《国际歌》及革命歌曲《没有共产党就没有新中国》的旋律),已经偏离了广东音乐的属性,因此,也不能算是纯粹的广东音乐。

围绕《广州起义组曲》引发学术讨论,归结一点,就是“广东音乐应不应、能不能反映重大题材”。其中,李焕之的观点较有代表性。兹节录1962年5月20日《文汇报》刊登李焕之的《从艺术性所想起的》一文供参考:

广州曲艺团(注:应是“广东音乐曲艺团”之误)创作了一首大型的乐曲,标题是《广州起义》,这首曲我很喜欢,它用粤剧的音乐材料,丰富的手法,创造了鲜明的形象,描写革命斗争的题材,这是十分难得可贵的。但不能以此来证明说“广东音乐可以表现重大题材”,因为《广州起义》这部作品已经不属于广东音乐这种特定的品种、体裁了,它只能说是广义的“广东音乐”,而且是大部头作品。(以上节录,是屈庆当年从《文汇报》剪下珍藏,其女儿屈嘉滨提供)

反思

首先,当年对《广州起义组曲》的评论,其议题已经延伸到“广东音乐应不应、能不能反映重大题材”的方向性问题。虽然参与讨论的只有部分的专家学者,但是由于他们的身份地位与众不同,因此其观点带有权威性、导向性。此外,羊城音乐花会的主办机构又没有继续引导将问题进一步探讨,更何况,本地长期从事广东音乐的专业人员,包括作者在内,均没有机会表达自己的意见。因此,在后续一段时间里,这些专家学者作出的评论,对广东音乐创作的选择题材,表现形式的探索与创新的问题,无形中带来一些负面影响。

其次,既然一致好评,为何四起四落?1956年,广东民间音乐团成立,这是有史以来第一个以发掘、整理、研究、演出广东音乐为宗旨的专业乐团。自成立起的两年内,该团做了大量工作,成绩卓著,被誉为“广东音乐的最高乐府”。1958年,该团吸收了广州曲艺联谊会的部分人员,更名为“广东音乐曲艺团”。本以为“广东音乐”和“曲艺”是“姐妹艺术”,合并后有利互相促进发展,然而实践证明是互相抵消。此后,为了解决这个“纠纷”,“广东音乐”和“曲艺”时而分家,时而合并,如此这般足足折腾了半个多世纪,始终没有一个正规建制的广东音乐团,所以《广州起义组曲》也就难免有“四起四落”之命运矣。

第三,博采众长,洋为中用,是广东音乐的显著特色。早在20世纪三四十年代,粤乐前辈在作曲、使用乐器、演奏形式等方面进行了大量尝试,影响至今,功过是非,另当别论。可以夸张地说,古今中外的音乐,一经粤乐人之手便自自然然地“粤化”了。屈庆正是行内公认擅长“粤化”音乐的佼佼者,他使用的是外国乐器(小提琴、夏威夷吉他),用的是西乐手法,奏出来的是浓郁的“粤味”。

《广州起义组曲》也是屈庆力图将西方作曲手法“粤化”的大胆探索,这里有一桩鲜为人知的往事足以为证。20世纪80年代初,广东省外事办公室派专车将我载到南湖宾馆,用小提琴奏广东音乐。当时,小客厅里除了三位日本客人,只有省外事办的一个干部和一个翻译。我从未见过如此场面,一开始时有点紧张,心里想,就当在家里练琴吧,当时我很快就调整过来,一首接一首,越拉越兴奋,大约拉了十首,客人才示意停下来。三位音乐家交头接耳商量了一会,并通过翻译告诉我,原话记不清了,大意是:“我们陶醉在你的乐声中,你手上的是小提琴,但不像是小提琴,因为你已经将一件有代表性的西方乐器,神奇地变成了中国的民族乐器。”事后我想,圈内拉小提琴比我好的大有人在,为何偏偏选中我呢?而且规定要奏广东音乐,这是省外事办的主意,还是日本客人的提议?

这一桩“无头公案”还是用屈庆老师晚年时接受采访的一段话作答吧:“虽然,我也学了不少西洋技巧,但我相信自己的感觉,玩中乐的时候我绝不向西乐靠,中就是中,西就是西。我学习西洋技巧目的是洋为中用,利用他们的东西加强自己的音乐,丰富自己的音乐内涵。仅此而已。”(见《访音乐家屈庆先生》,香港《戏曲之旅》第八十六期,文/黎星)

2021年7月8日,《广州起义组曲》在广州起义纪念馆公演

结语

没有鲜艳的桂冠,更无耀眼的光环,

“明星”在你跟前却显得暗淡。

随世俗之流强逐浪,

处漩涡之外暂偷生。

可伸手时却袖手,

有出头日却缩头。

不图而名,其名高洁,

净心为艺,其艺益精。

下笔至此,言犹未尽。仅借屈庆晚年,也是毕生唯一一次接受采访的一段肺腑之言作结:

《广州起义组曲》是我一生人最艰辛的作品,它是一个“难产儿”,为了这个创作,我暴病了一场,可想而知的痛苦。回想起创作时的情景,现在也不寒而栗。不知熬过了多少个通宵达旦,刚上床躺下,当有一丝灵感飘过或想到一句什么旋律,就马上跳下床来作记录,而第二天还要继续上班。当我完成了这部作品后,全身冰冷麻痹,面部肌肉不停抽搐,而且鼻窦完全塞死,连呼吸都困难。接下来几年,我都在家养病,虽然这么多艰辛,这个作品我还是比较满意的。(见《访音乐家屈庆先生》,香港《戏曲之旅》第八十六期,文/黎星)

余其伟评析《广州起义组曲》

面对当今普遍的民族管弦乐团现实环境下,建立以一个地方乐种和说唱艺术(曲艺)为传扬方向的政府公营机构,比如广东音乐曲艺团、福建南音乐团,国内并不多见。因此,广东音乐曲艺团六十多年的发展史,由于它的独特性,就更显文化意义。

张法刚老师的出身、师承、工作经历、所掌握的资源及材料,以及良好的学养修为,因此,他对团史的回顾和论析,拥有不可替代的优势。

《广州起义组曲》这样的题材,当然是超离了乐种原来常见的风花雪月、鸟兽虫鱼,以及一般的生活情景,是为表现所谓的“重大题材”,因之使作品表达出某种新意,诸如比较阔大磅礴的思想境界、富于理想和激情的旋法乐句以及追求精准技巧的发挥,等等;也不可否认,在当时的时代背景下,也规范了音乐表现的艺术方向。我曾注意到,在那个峻冷而莫明激情、单一审美指向的时代,音乐家们却会创作一些优美动听或高歌赞叹的旋律,贴上重大题材的标题(曲名),如此,便能使传统艺术得以在困难的环境下巧妙地存活。这种现象,或许可以认为是文艺家在逆境中寻觅生机的一种中国式智慧。

民族管弦乐的多声部、交响性、重奏,民间乐种的保育与活化、守护与创拓,各类议题和实验,大半个世纪以来,一直争论不休。身不由己,广东音乐也处在这个争论旋涡和实验进程中。当年的屈庆老师也身处争论的环境中勇作实验。我不主张太多争论,有些争论,实在是“五十步笑一百步”,没必要,意义不大。多创作,多实验,让音乐本身去说,让人民听众去选择,让时间去过滤,让历史去做结论好了。(余其伟写于2024年8月)

张法刚老师再次修改的这一稿,内容丰富了不少,使得我们更详细地了解当时屈庆的创作情况及历史背景等等,更多地认识了屈庆老师的人品和艺品。也留下了一些让人思考的空间,比如,艺术家独特的人格个性和艺术个性,如何与上级部门取得沟通和共识、与社会不同层面的听众的多种审美期待取得协调和认同等等。总之,屈庆生活在那样特殊的时代,他的人生,他的创作和演奏,都很不一般,给后世留下了研究课题和很多思考。

我早年有幸跟随刘天一老师习艺,刘老师教我演奏由屈庆作的高胡独奏曲《珠江春早》(又名《珠海风光》),刘仲文老师也当面向我说过此曲是两个曲名的。20世纪90年代初,我录奏了《珠江春早》(李助炘配器),由珠海音像公司出版发行。写上这段,深切地怀念屈庆老师。(余其伟写于2024年10月)

(本文刊登于《广东音乐研究》2025年第一期)