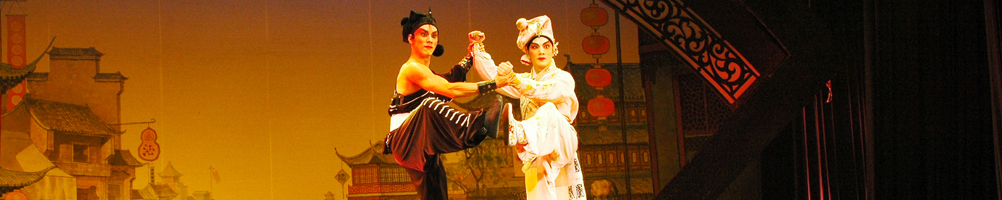

“戏”引力爆棚:广东粤剧院春班广西演出火热现场

发布时间:2025-02-26 作者:广东粤剧院 来源:粤剧网 点击:

新春的热闹尚未消散,即便元宵佳节已过,广西壮族自治区北海市合浦县山口镇苏木山英罗村依旧沉浸在浓浓的年味之中,而这年味正藏在那铿锵激昂的粤剧锣鼓声里。

在珠三角与粤西地区,长久以来都秉持着“无戏不成年”的传统。新春佳节期间,观看大戏堪称最具年味的文化盛事。

2月18日至22日,广东粤剧院一团跨越粤桂两地,于英罗村连续五晚倾情献艺,带来精彩纷呈的粤剧剧目。这场盛大的文化盛宴,吸引了十里八乡的观众纷至沓来,更有北京、上海、香港、乌鲁木齐、长沙、广州、中山等地的戏迷“打飞的”奔赴……东屯圣庙前,从“银发戏友”到“Z世代”,三万民众将三千座席“撑爆”,场面震撼,笑声、乐声、鼓掌声,声声入人心。挤不进内场的观众们,站在外围,一边吃着烧烤,一边沉浸在这粤韵悠扬的氛围中,直呼“人生一大美事”。

几百至十几万的乐捐戏金长廊缀满乡道,蜿蜒铺就民众对粤剧的炽热情怀,民俗为根,热爱为脉,粤剧春班在村民年复一年的众筹中绵延至今。鞭炮炸响,好戏连台,台下喝彩与掌声如潮涌动——这是传统与时代的共振,是岭南文化在红毯上生生不息的回响。

英罗村连续三年请广东粤剧院一团演出,每年点的戏都不一样,今年点的五台大戏分别是《谯国夫人》《白蛇传·情》《鹊桥会》《程婴救孤》《钟馗》。

苏木山英罗村的梁先生介绍,他们村一直保留着“年例”习俗 ,每当“做大戏”的时候,村子里便热闹非凡。早在20世纪80年代,当地就组建起了自己的小剧团,还多次邀请知名剧团与名家前来春班演出。梁先生回忆道:“早年听了马师曾、红线女的演唱后,一下子就着迷了,当时家家户户集资,就为了请那些粤剧大腕来唱戏。从2023年起,我们成功邀请到广东粤剧院一团前来演出,效果十分惊艳。今年也和往年一样,以例戏《六国大封相》开场,紧接着,每晚都会上演一部招牌剧目,如《谯国夫人》《白蛇传·情》《鹊桥会》《程婴救孤》《钟馗》,连续演出五天。”他满怀期待地表示:“希望明年还能把省一团请过来。”

“我们来演出,吸引了广西周边的观众乃至全国各地的戏迷来看,把小小村庄都‘撑爆’了。”广东粤剧院一团团长文汝清分享道:“有戏迷一早就带着早餐来‘霸头位’,一等就是十几个小时。他们的热情和喜爱,让我们深受感动,更觉责任重大。”他表示,为贴近当代审美,一团从造型、剧情到表演细节反复打磨,既有《范蠡献西施》《紫钗记》等经典传承剧目,亦有《白蛇传·情》《唐宫香梦证前盟》《观音情度韦陀天》等创新之作,每一台戏皆是“独一份的岭南风味”。

“今年春班演出盛况空前——这40多天里,广东粤剧院两个团跨越广东、广西多地,连演50多场,既丰富了群众文化生活,也让岭南文化在新春佳节绽放光彩。”广东粤剧院院长曾小敏表示:“粤剧的根脉在民间,春班的繁荣,见证了我们传承、推广粤剧的成效,令我们更有信心做好文化传承这份答卷。从乡村戏台到城市剧场,从传统唱腔到跨界融合,我们始终以包容开放的姿态拥抱时代。未来,我们将继续深耕创作、培育新人,把岭南的故事,唱给世界听。”

内场座无虚席,观众目不转睛,沉浸在舞台表演之中;而外场上,人潮涌动,为捕捉精彩瞬间,观众或踮脚张望、或攀上大树、或踩凳托举,一些家长索性让孩子骑坐肩头,还有不少人举着手机,不停地拍照录像……锣鼓声里,跨越地域与代际的热爱沸腾着。

此次演出,经典老戏魅力依旧,首次走进广西乡村的《白蛇传·情》《谯国夫人》等新编剧目更是备受欢迎,既融合民间信仰,又以创新唱段打动年轻观众。香港戏迷谢恬表示:“这次能看到《谯国夫人》这个岭南故事,非常开心。”谢恬看的第一场粤剧是《白蛇传·情》,从此迷上了粤剧,今年是她连续第三年追春班演出了,“这里的演出和香港的神功戏很不一样,每次来都有新体验。而且粤剧院有很多优秀青年演员,他们的戏都特别好看,每次看演员的表演都能感受到他们的进步和突破,这也是我一直追着看的原因。”

来自新疆的珂珂与来自浙江的草莓,皆因《白蛇传·情》深深迷上粤剧。二人因戏结缘,这次更是跨越千里,分别从乌鲁木齐与上海启程,一路飞到北海碰头,而后又租车赶往山口镇,就为奔赴这场粤剧之约。珂珂与草莓兴奋地分享:“下乡追戏,太热闹了!村民们听到我们不是本地口音,都特别热情,给我们递上当地的特色美食,还说这些美味在别的地方吃不着,这一趟真的太值了!”

为了追一场一团的大戏,郑先生带着父母和弟弟,从湛江驱车一百多公里,奔赴演出现场。当演出圆满落幕,他难掩兴奋,满脸笑意地与主演合影留念,喜悦之情溢于言表。郑先生感慨道:“之前广东粤剧院一团也去我们湛江演春班,当时我错过了,这次专门赶过来,总算如愿以偿了。我们全家都是实打实的粤剧迷,这是我们岭南文化的瑰宝,当然要多多支持。”

在舞台边缘,资深粤剧曲艺爱好者莫先生对一团的演出赞不绝口:“不愧是国家级院团,文戏细腻到位,令人听出‘耳油’,武戏精彩劲爆,特别是‘白蛇’的水袖,刚柔并济,非常动人!”他不禁感叹:"在自家门口看到如此顶配的大戏,真是太幸运了!"

春班不仅是节庆的狂欢,更是一场跨越时空的文化对话。